Description

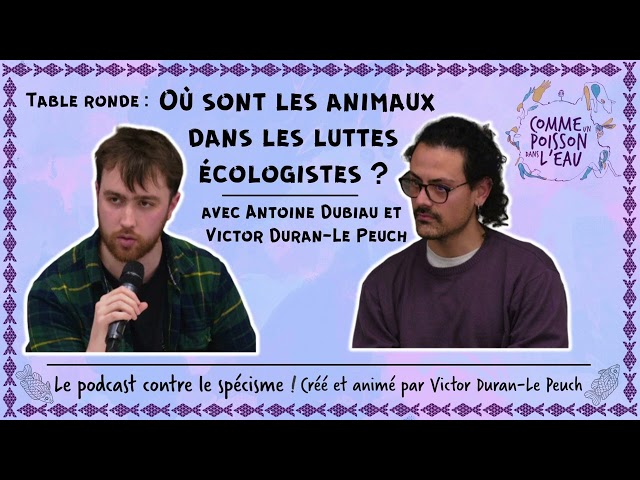

En mars dernier, j’ai eu le plaisir d’être invité à Lausanne en Suisse pour participer à une table ronde sur le thème « Où sont les animaux dans les luttes écologistes ? », organisée par l’EVA, les étudiantes véganes et animalistes de l’association Unipoly (l’asso écolo à l’Université de Lausanne et l’École polytechnique fédérale de Lausanne), dans le cadre de la semaine de la durabilité. Pour cette table-ronde j’étais aux côtés d’Antoine Dubiau, qui était l’invité dans Comme un poisson dans l’eau d’un entretien passionnant en trois épisodes sur l’écofascisme, l’extrême-droite, l’Idée de nature en écologie, et la polémique autour d’Hugo Clément (l’entretien 21 du podcast si vous l’avez raté). Je remercie Tanguy Marbot et Gary Domeniconi et les membres de l'EVA pour cette belle invitation et l’organisation de cet événement. Sommaire : 00:00 Introduction de l'épisode 01:50 Environnementalisme ≠ écologisme (3 critères de définition) 04:30 Invisibilité des animaux dans les discours, ou présence mais pas en tant qu’individus qui ont des intérêts 07:30 L’émergence des pensées du vivant comme dépassement et proposition alternative à la nature (et les implications normatives problématiques de ce concept) 09:00 Le caractère conservateur de la pensée de Baptiste Morizot sur la question animale, et la dénégation de l’existence du spécisme 13:20 Antispécisme v. multispécisme (version normative des ethnographies multispécifiques qui n’étaient que descriptives) 15:15 Les pensées du vivant tombent dans les mêmes écueils que l’Idée de nature qu’elles prétendent remplacer (mêmes fonctions normatives malgré des concepts différents : de ‘C’est naturel’ à ‘c’est la vie’) 16:05 Naturalisation des rapports sociaux inégalitaires pour justifier l’oppression 17:25 L’homogénéisation de la notion de Vivant permet de naturaliser et légitimer des pratiques violentes, comme la chasse 19:30 Les rares figures de l’écologie qui parlent bien de la question animale ont une conception de l’écologie en termes de rapports de pouvoir et d’oppressions 21:30 Les animaux sont les plus nombreuses victimes des crises écologiques 22:15 Le spécisme est un facteur majeur (et complètement négligé) des crises écologiques 25:00 L’antispécisme est rejeté par certains milieux écolos car le véganisme est assimilé à une politique du petit geste colibri individuel de consommation, plutôt que comme une critique systémique, accompagnée de proposition politiques et collectives (ce qu’il est pourtant) 27:00 Pourquoi l’élevage paysan a une place si importante au sein de l’imaginaire écolo 29:05 Les animaux sont présents dans les discours et les imaginaires écologiques (dans le petit élevage justement), mais seulement sous le mode de la perpétuation de leur exploitation 30:00 Les animaux utilisés comme symboles d’autre chose qu’eux-mêmes : une harmonie avec la nature, un retour au local, une reconnexion au vivant, etc. 31:50 Ce n’est pas seulement que l’écologie s’interroge sur la question animale, sinon que la question animale vient interroger l’écologie 33:15 La nécessité du néo-carnisme pour les écolos (et exemple de la traction animale) 38:25 Il faut distinguer les ‘intellectuel-les’ écolos et les collectifs militants écolos (plus ouverts à l’antispécisme déjà) 42:10 L’autonomie de la lutte antispéciste : une clé qui ouvre des espaces de réflexion fructueux pour l’écologie 46:10 L’antispécisme dominé au sein de l’espace des mouvements sociaux, le dialogue avec les autres mouvements est parfois délicat (collaborer ou dénoncer ?) 52:10 Une approche matérialiste plutôt que spirituelle de l’écologie

Crédits

3 livres cités :

Ecofascismes Antoine Dubiau

L'écofascisme semble réductible à sa fonction d'insulte politique.

ISBN : 9782492665042 · publié le 1 janvier 1970

Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent

Cité dans 1 épisode(s) :L'inexploré Baptiste Morizot

Pour la première fois depuis l’avènement de la modernité, la nature des êtres non humains nous échappe. À notre époque d’extinction et de crise climatique, nos relations aux êtres vivants sont déstabilisées.

ISBN : 9782381140438 · publié le 1 janvier 1970

Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent

Pour la première fois depuis l'avènement de la modernité, la nature des êtres non humains nous échappe. À notre époque d'extinction et de crise climatique, nos relations aux êtres vivants sont déstabilisées. Nous sommes sortis de l'illusion moderne selon laquelle « la science » aurait stabilisé nos relations au monde. Nous ne savons plus ce que veut dire « nature » et ce que veut dire « politique ». Nous sommes entrés dans le temps de la métamorphose, dans le temps mythique : ce temps, en-deçà du temps, dans lequel se renégocient nos relations au monde. Entre nature et politique, il nous faut avancer par petits pas errants en quête de l'entre-deux : le continent englouti. Cet espace de relations dont on avait occulté l'existence même et nié la possibilité, cet espace d'égards ajustés envers les vivants non humains. L'enjeu : recommencer ce monde.

Cité dans 1 épisode(s) :Le champignon de la fin du monde · Sur la possibilité de vie dans les ruines du capitalisme Anna Lowenhaupt TSING

C'est le point de départ de cette enquête qui transforme un paradoxe en outil d'exploration : en suivant la piste de ce champignon rare, Anna Tsing décrypte la dynamique de notre monde au bord de la destruction au moyen d'outils ...

ISBN : 9782359251395 · publié le 31 août 2017

Description complète et liste des 2 épisode(s) qui le citent

Dans les vestiges des grands pins ponderosas d'Oregon pousse le matsutake, un champignon qui compte parmi les aliments les plus chers au monde. C'est le point de départ de cette enquête qui transforme un paradoxe en outil d'exploration : en suivant la piste de ce champignon rare, Anna Tsing décrypte la dynamique de notre monde au bord de la destruction au moyen d'outils conceptuels neufs. Bien plus qu'une métaphore, le matsutake est une leçon d'optimisme dans un monde désespérant. Ce n'est pas seulement dans les pays ravagés par la guerre qu'il faut apprendre à vivre dans les ruines. Car les ruines se rapprochent et nous enserrent de toute part, des sites industriels aux paysages naturels dévastés. Mais l'erreur serait de croire que l'on se contente d'y survivre. Dans les ruines prolifèrent en effet de nouveaux mondes qu'Anna Tsing a choisi d'explorer en suivant l'odyssée étonnante d'un mystérieux champignon qui ne pousse que dans les forêts détruites. Suivre les matsutakes, c'est s'intéresser aux cueilleurs de l'Oregon, ces travailleurs précaires, vétérans des guerres américaines, immigrés sans papiers, qui vendent chaque soir les champignons ramassés le jour et qui termineront comme des produits de luxe sur les étals des épiceries fines japonaises. Chemin faisant, on comprend pourquoi la " précarité " n'est pas seulement un terme décrivant la condition des cueilleurs sans emploi stable mais un concept pour penser le monde qui nous est imposé. Suivre les matsutakes, c'est apporter un éclairage nouveau sur la manière dont le capitalisme s'est inventé comme mode d'exploitation et dont il ravage aujourd'hui la planète. Suivre les matsutakes, c'est aussi une nouvelle manière de faire de la biologie : les champignons sont une espèce très particulière qui bouscule les fondements des sciences du vivant. Les matsutakes ne sont donc pas un prétexte ou une métaphore, ils sont le support surprenant d'une leçon d'optimisme dans un monde désespérant.

Cité dans 2 épisode(s) :3 autres références :

- L'excellent site Contrenature - Idée de Nature / Naturalisation des rapports sociaux (contrenature.org)

- La tribune « Qui a la parole ? Anti- ou multi- spécistes ? » par Bruno Latour (www.lemonde.fr)

- Rapport de Sentient Media x Faunalytics sur la (trop faible) part de l’élevage dans le traitement médiatique de la crise climatique (sentientmedia.org)

Comme un poisson dans l’eau

Comme un poisson dans l’eau